日記インデックス

2006.5.30(火)

米原万理さん死去

本HPの書評でも2度とりあげた米原万理さんが、25日にお亡くなりになったそうである。享年56歳、死因は卵巣がん。びっくりした。

書評欄でとりあげた「必笑小噺のテクニック」は新著の筈だが、絶筆だったのだろうか。それにしては内容は明るく、死を予感させるものは感じなかった。ご本人はご存知なかったのか或いは親しい方々や熱心な愛読者が読めば感じるところがあったのか。いずれにしても56歳は早過ぎる。

書評欄で最初に取り上げた「嘘つきアーニャの真っ赤な真実」には大変に感銘を受けた。そこにも書いたが、時代と地政学的な位置と個人の個性と個人の成長時期という様々な要素が見事に融合して書かれた、その意味でその融合が可能となったことが奇跡とさえ思える様な読後感を持った。著者の成長期の瑞々しい感性が、プラハで過ごした少女時代より前でも書けなかったし後でも書けなかったのではないかと思う。

他にも私には未読の賞を受けられた大作があるので、いずれ読むつもりでいたのだが、今後は新作が読めない訳で、大変残念である。またロシア語同時通訳としても有名な方であるが、私はテレビを通じてでもお声を拝聴した記憶は無い。どこかのテレビ局が故人の特集でもやってくれないものか。

ご冥福をお祈りします。

2006.5.12(金)

吾妻ひでお先生、手塚治虫文化賞大賞受賞

1月29日に書評欄で採り上げた吾妻ひでお先生の「失踪日記」が手塚治虫文化賞大賞を受賞した(5月10日朝日朝刊)。同紙の「ひと」欄によると、日本漫画家協会賞始め主な賞を総なめにしたそうである。嬉しい。

見ようによっては、この「失踪日記」の内容は相当深刻なのだが、これをギャグマンガにしてしまう神経が何故か嬉しい。その様な「嬉しい」という私の感じ方は異常なのかなと頭の隅で思っていたが、そうでもないようだ。ただ、浮浪者生活を笑い飛ばす漫画が一般受けする文化事情というのは、正直ヤバイ気がしないでもない。そういう人生もありだよ、というのは良いといえば良いのだが、格差拡大、格差固定社会の現状追認になりかねない気もするので、ある意味、複雑な心境でもある。

実は、この手塚治虫文化賞大賞受賞の朝日の記事で初めて吾妻先生のお顔を拝見したが、マンガで描かれる自画像とは大分違う。失礼だがマンガより随分オッサンである。少々がっかりしたが、56歳というお年からしたら当たり前か。

現在「アル中日記」を描いておられるそうなので、これを楽しみにしたい。

2006.5.6(土)

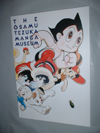

手塚治虫記念館@宝塚市

連休中に、兵庫県宝塚市にある手塚治虫記念館に行って来た。長年の夢だったが、やっと実現した。

手塚治虫記念館は、正式には宝塚市立手塚治虫記念館という。1994年4月に開館したが、翌1995年1月の阪神大震災でも幸い被害は少なくて済んだと聞いている。

手塚治虫先生は昭和3年(1928年)に生まれ、5歳から24歳までの約20年間を宝塚市で過ごしたという縁で、宝塚市立という形で開設された。

すぐそばに宝塚歌劇の本堂があり、手塚先生も幼い頃お母様に連れられて観劇しファンになっていたということである(今回は私は観劇しなかったが)。女性が演ずる男性の姿は、後々男装の女性騎士すなわち「リボンの騎士」として結実した(後年、池田理代子氏の「ベルサイユのばら」−これも傑作−へも繋がったのだと思う)。手塚先生の変身もの好きは、この宝塚歌劇が影響しているのではないかしら。もちろん昆虫好きでいらしたことも有名で、昆虫の幼虫からサナギ、サナギから成虫への変態というのも関係しているかも知れない。館内には几帳面な字で記録された昆虫採集の資料も展示されている。

建物は地下1階、地上2階で、手塚先生の自筆原稿を中心に展示に工夫が凝らされている。手塚先生のスターシステム(例えばハム・エッグというキャラクターを創造して色んな作品に登場させる)から、ハリウッドに倣って正面入り口へ向かう敷石に手塚先生の創作スターの手形が残されている。お茶ノ水博士の手形にはあのデカい鼻から鼻形があり、ゼロマンでは尻尾の形が残されるという懲りようである。笑ってしまう。

館内では、記念館でしか見られない創作アニメが上映され、手塚先生の遺志でもある反戦思想がイメージ豊かに映像化されていた。原作は手塚眞氏、手塚先生のご長男で映像作家として名高い方である。

展示の中でも、係の方の指導でコンピュータを使ったアニメが自作できるサービスには大いに心を動かされたが、順番待ち人数か多く時間の関係で参加できず大変に心残りである。次を期したい。

館内は、ゴールデンウィークのせいもあるだろうし、特に最近はブラックジャックのテレビアニメが放映中ということもあるのだろうが、親子連れの大入りだった。

手塚思想の限界を指摘する向きもあるし(ハリウッド史観の一部無批判な摂取など)、それは一面当たっているのだろうが、現代日本では寧ろなお積極的意義があると私は考えている。手塚記念館の盛況はその意味で喜ばしいことである、等と勿体をつけないで、童心に戻って素直に楽しめたので、また行きたい。